前言易策略

谁能料到,一部原本备受期待的《南京照相馆》,自上映以来不过短短数日,竟然揭开了隐藏在网络深处的众多精日群体的真面目!

这些群体不仅在网络上掀起了一阵不同寻常的“差评浪潮”,而且他们的评论内容惊人地相似,仿佛是按照统一的脚本批量制造出来的。

更令人震惊的是,即便权威媒体介入发声,也无法阻止这些人的嚣张行为,他们甚至已经形成了一个有组织的产业链,集体围攻《南京照相馆》。

那么,究竟是谁在幕后操纵这一切?为什么一部讲述南京大屠杀的影片会遭遇如此强烈的攻击?

动了谁的蛋糕?差评如潮

实际上,《南京照相馆》的走红并非偶然,该片上映仅十三天便跻身年度票房前三甲,目前票房总额已超过十七亿元,观影人次接近五千万。

还记得不久前还有人说观众对主旋律题材已经产生“审美疲劳”,但《南京照相馆》一上映,这种观点便不攻自破。

这再次印证了一个事实,只要内容足够优质,任何类型的影片都能打动观众。而《南京照相馆》最突出的特点,就是立场坚定。

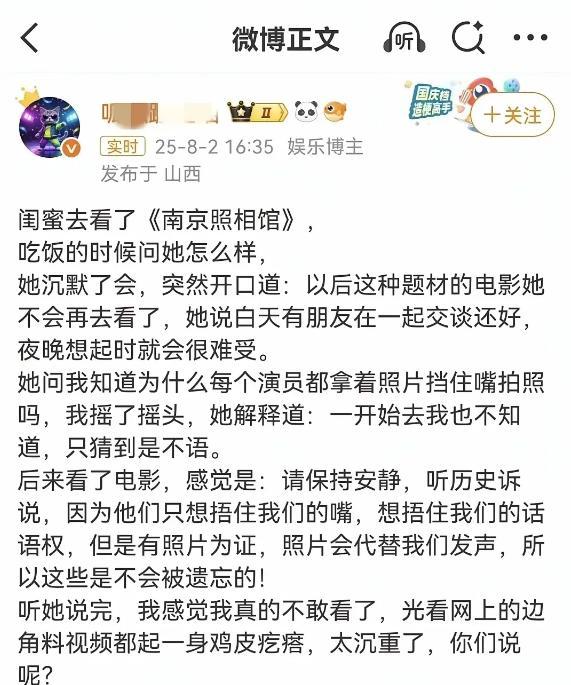

通过电影这一媒介让更多人铭记历史,尤其是年轻一代,其意义不言而喻。然而,就是这样一部立场鲜明、制作精良的作品,却遭遇了连绵不断的恶意攻击。

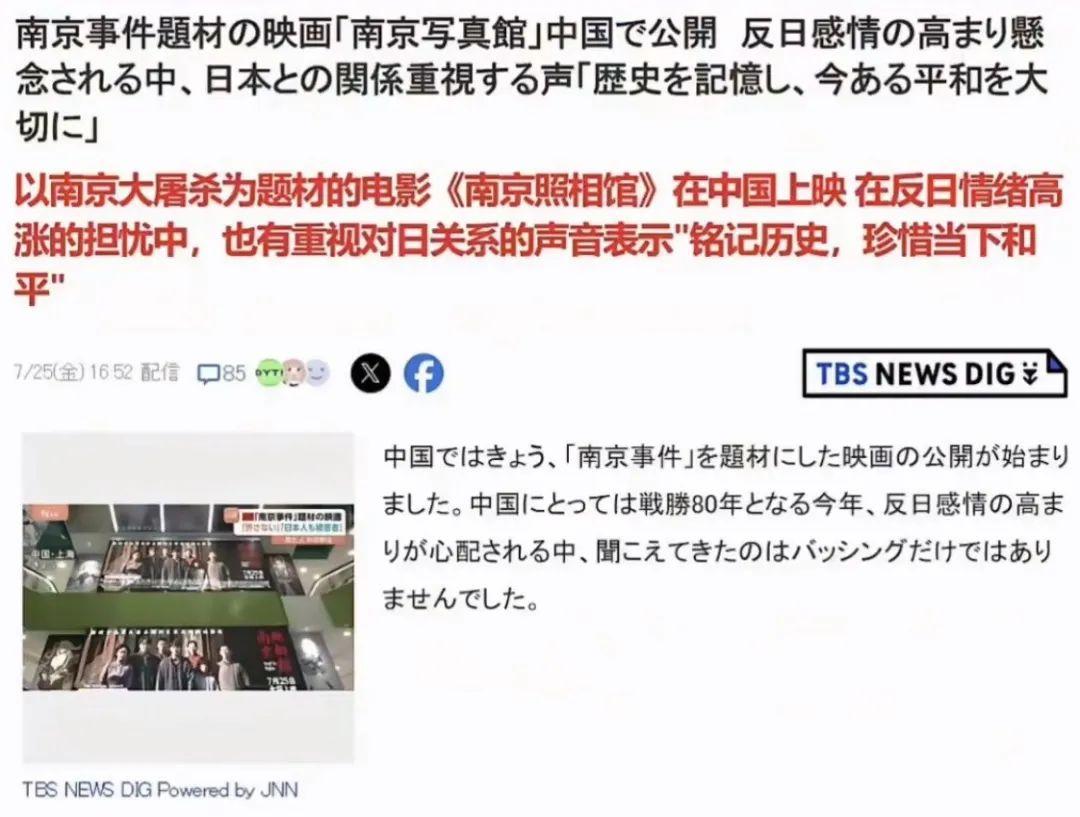

首先是日本驻上海总领事馆坐不住了,在七月二十九日发布了一份所谓的“提醒”,称要防范可能加剧的反日情绪。

这种反应显然有些欲盖弥彰,说明影片确实触动了某些人的敏感神经。日本政界与网民也纷纷跳出来否认影片中呈现的历史真相易策略,甚至有人指责“中国惯用电影进行反日宣传”。

更令人费解的是,国内网络上也出现了大量针对《南京照相馆》的负面言论,这些言论有一个显著特征——高度雷同,仿佛出自同一份模板。

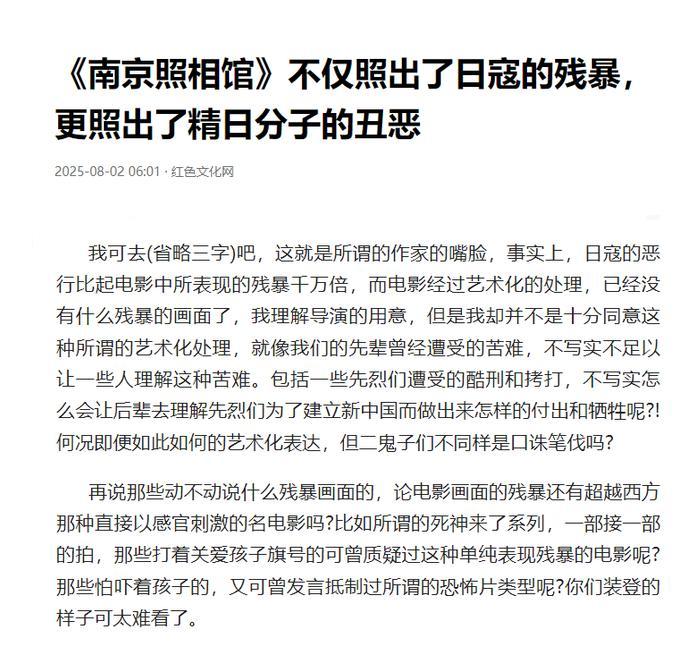

例如,一些被封禁的“大V”在评论中阴阳怪气,明明影片是在揭露法西斯暴行,他们却刻意曲解为“反日”和“煽动仇恨”。

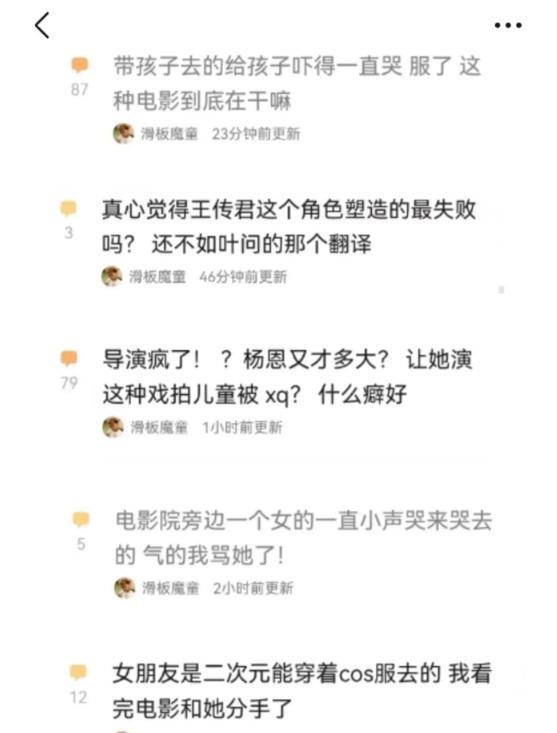

更有甚者,有人嘲讽前往观影的观众是“暑假没能力去日本旅游的人”,这种言论令人愤慨。还有人开始传播“《南京照相馆》不适合带孩子看”的说法。

这种手法颇为狡猾,打着“保护儿童”的幌子,实则暗示影片在传播仇恨。然而,历史教育本就应该从娃娃抓起,让下一代铭记民族的苦难岁月。

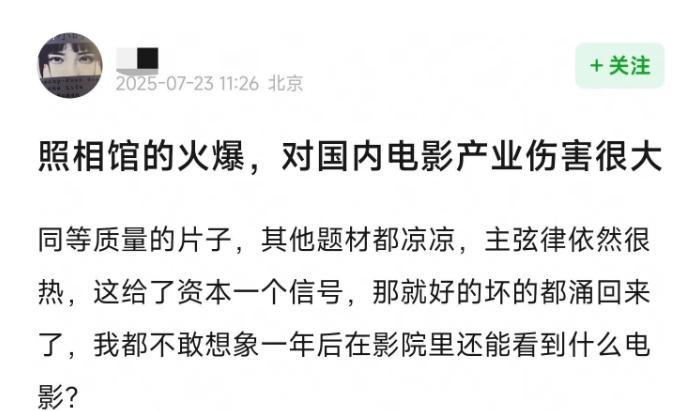

此外,一些人还批评《南京照相馆》“会破坏华语电影生态”,认为它会挤压其他题材的生存空间。

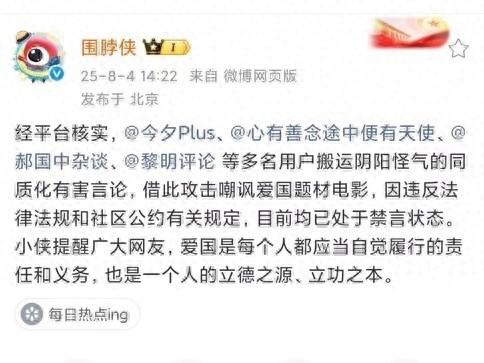

更恶劣的是,导演申奥也遭到无端攻击,有人恶意P图其私人照片,甚至制作成灵堂画面,这种行为早已超出正常影评范畴,属于赤裸裸的网络暴力。

电影官方账号发布的历史资料照片也被篡改,这些行为已经突破了基本的道德底线。

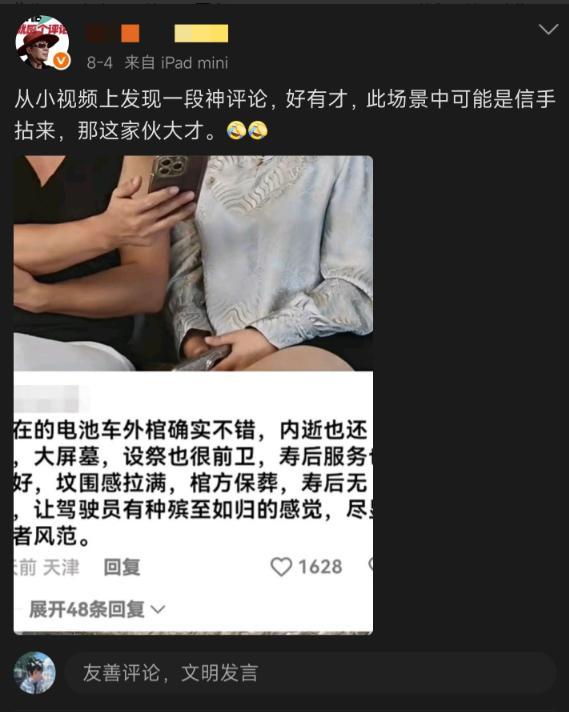

值得注意的是,这些被封禁账号不仅攻击《南京照相馆》,还对国产电动车、中国基础设施建设等国家成就进行贬低。

这说明他们的目的并非单纯的影评,而是有组织、有计划地进行负面舆论输出。

随着事态升级,某知名影评平台不得不关闭了该片的评论区,这种情况在国内电影市场极为少见,足以说明恶意评论的猖獗程度。

我认为这些抹黑行为背后一定另有隐情。正常的评论和批评是允许存在的易策略,每个人都有表达观点的权利。

但当批评变成有组织的攻击,当言论高度一致时,这就不再是简单的“不喜欢”了,而是一个完整的产业链在运作……

央视出手都没用,背后产业链曝光

从上个月底开始,围绕《南京照相馆》的负面舆论便开始发酵。当时央视旗下的多家主流媒体纷纷发声谴责。

央视旗下环球网第一时间发表文章《坚决反对网暴《南京照相馆》》,人民日报也刊发《正义之光让历史显影》等多篇文章,多家官方媒体集体发声。

这些主流媒体的立场非常明确:这些差评根本不是所谓的“艺术探讨”,而是在歪曲历史、制造历史虚无主义。

国家权威媒体还警告称,试图割裂民族精神纽带的“黑手”始终存在,也许背后隐藏着某种组织性与预谋性。

官媒还将此事与日本右翼势力篡改历史、美化法西斯主义的行为联系在一起,这一判断可谓直击问题核心,但有些人依旧我行我素。

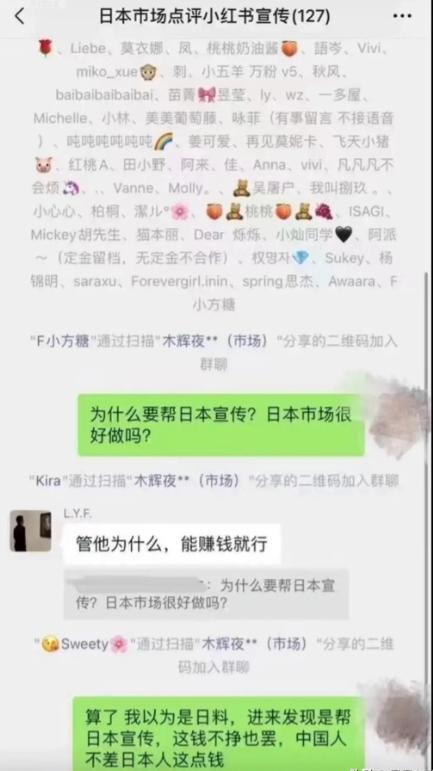

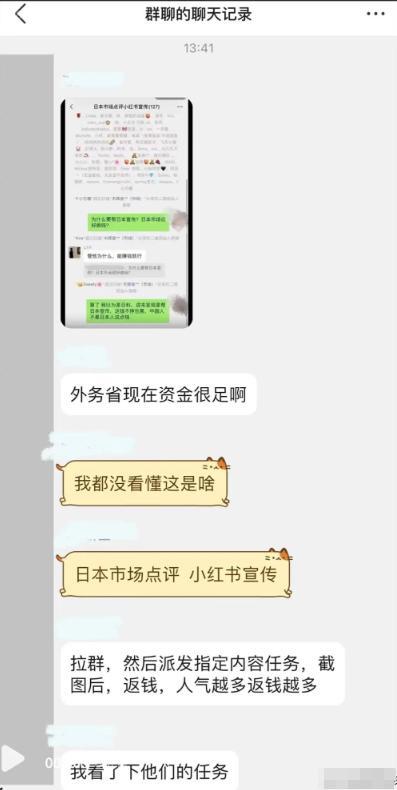

八月五日晚,有网友爆料称自己误入了一个名为“日本市场点评小红书宣传”的群组,意外揭开了幕后黑幕。

原来这个群组竟有127名成员,专门负责组织对《南京照相馆》的系统性抹黑,他们按照统一的话术进行攻击。

更令人震惊的是,这些抹黑言论竟然明码标价——每条两到三元,发布后还需提交截图作为任务完成的凭证。

群内的操作方式极其专业,他们有固定的文案模板和攻击方向,还会定期调整策略,就像打游击战一样,今天主攻某个点,明天又换另一个方向,计划周密,组织有序。

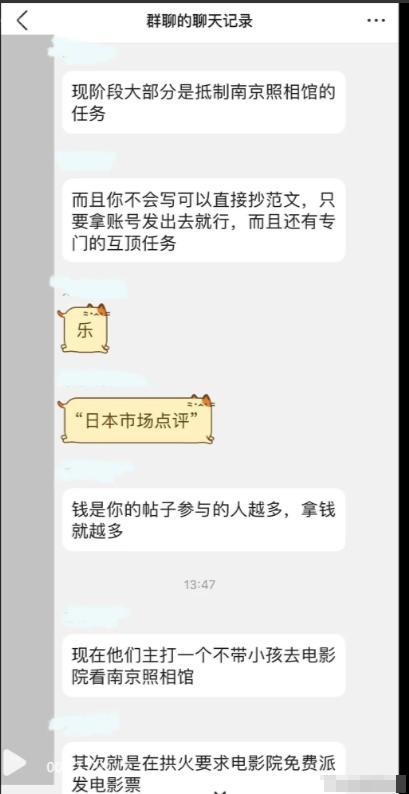

最近他们重点推广的攻击方向是“不要带孩子去看《南京照相馆》”,甚至还包括“用《哪吒》对比贬低”、“贬低观众并进行道德绑架要求免费观影”等策略。

这些操作堪称标准的舆论引导模板,甚至有人专门针对影片细节撰写长文,列举所谓的“逻辑漏洞”。

我查阅了几篇所谓的“分析文”,其实那些所谓的“漏洞”牵强附会,明显是刻意找茬,而且与境外网站上的内容高度相似,明显存在“内外联动”的迹象。

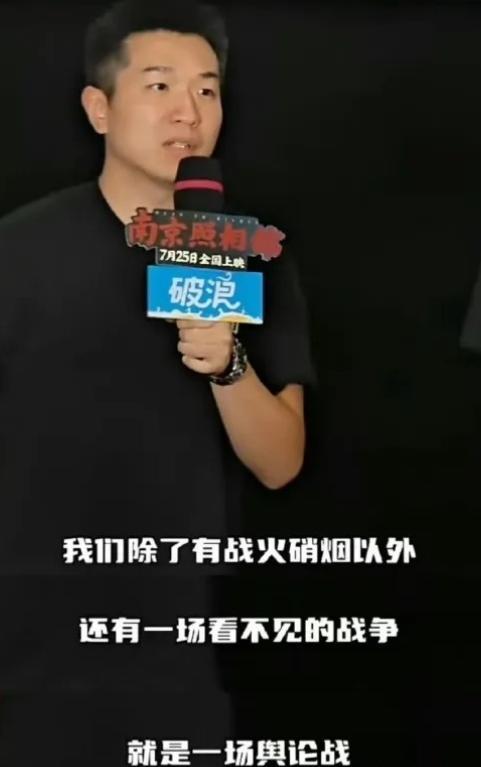

这种有预谋的抹黑行为,让我想起了申奥导演说过的一句话:我们除了面对真实的战火硝烟之外,还有一场看不见的战争,那就是舆论战、宣传战和文化战。

这句话可谓一针见血。虽然抗日战争早已结束,但关于历史记忆的斗争从未停歇。

时至今日,日本政府仍未对侵华战争进行深刻反省,右翼势力仍在不断试图掩盖和篡改历史,日本学生的历史课本也在逐步抹去那段惨痛的记忆。

在这样的背景下,我们必须保持高度警觉,因为《南京照相馆》之所以意义重大,正是因为它揭露了日军试图销毁南京大屠杀影像资料的史实。

值得庆幸的是,各大平台已经开始采取措施,多个社交平台发布公告,封禁了一批攻击爱国题材电影的账号。

一些平台也对发布同质化抹黑言论的账号进行了处理,这无疑是对这些网络水军的一记重拳。

官方立场明确:爱国是每个公民应尽的责任与义务,也是一个人最基本的道德底线,包括尊重历史、传承民族记忆。

金石通策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。